Родители нередко описывают своё неожиданно молчаливое чадо образом каменной статуи. Лицо гладкое, как обсидиан, взгляд скользит сквозь людей, слова мелькают реже скупердяя. Повседневные просьбы вызывают кивок без эмоций, а попытка обнять заканчивается ледяным напряжением. Подобная дистанция обычно пугает взрослых, хотя для самого подростка она выступает защитным панцирем, созданным из гормонов, культурных сценариев и семейных эх.

Физиологический циклон

Период пубертата сопровождается каскадом нейроэндокринных вспышек. Дофаминовые горки подталкивают к поиску риска, окситоцин временно теряет влияние, а фронтальные доли задерживаются на стадии реконструкции. В результате повышается сенсорный порог: привычные объятия родителя считываются как вторжение, голос кажется чересчур громким. В такой среде возникает феномен активационного эгоцентризма — настроенность на собственные сигналы при ослабленной чувствительности к чужим. Подросток слышит мир через акустическую воронку, где приоритет отдан сверстнику и внутреннему монологу.

Внешняя сцена

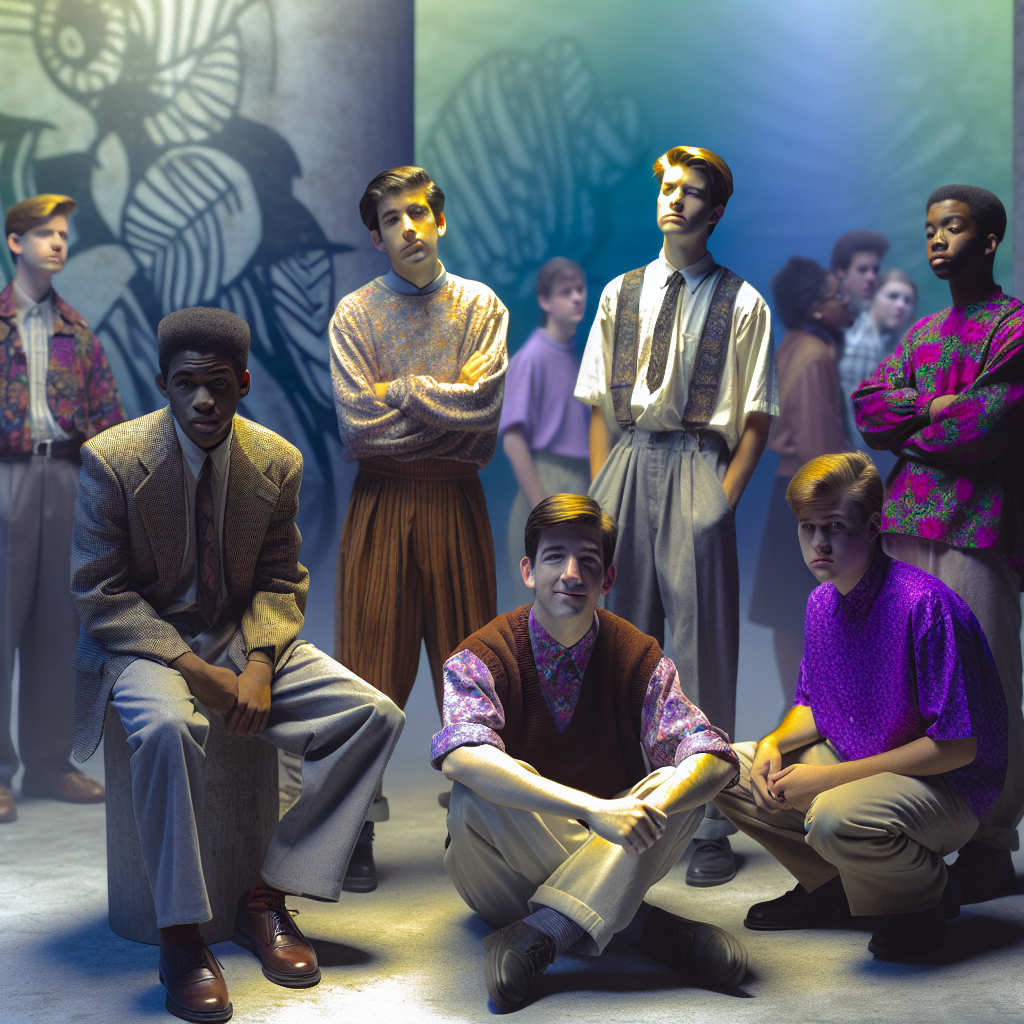

Школьные коридоры, соцсети, городские пространства образуют театр, где идёт бесконечный кастинг на роль «своего». Любая ошибка фиксируется смартфоном, трансформируется в мем и живёт дольше самой ситуации. Такая прозрачность заставляет подростка строить образ неприступного наблюдателя: когда чувства не предъявлены, их труднее высмеять. Социальные нейроконструкторы называют приём «stonewalling self-branding». Ледяная маска работает как рекламный щит: она скрывает ранимость и одновременно придаёт загадочный антураж, повысив шансы на признание ввнутри микрогруппы.

Семейные резонансы

Домашняя среда способна усилить или смягчить описанный механизм. Если в речи взрослых преобладает директива, а вопросы звучат реже, чем оценки, подросток переходит в режим «эмоциональная анестезия». В терминологии системной терапии этот режим именуется «отрезанная ветвь»: член семьи остаётся рядом физически, но не вкладывает энергию в диалог. К обособлению добавляется алекситимия — затруднение различать собственные оттенки чувств. Сам подросток описывает состояние словами «пусто» либо «никак». Родитель слышит тишину, однако внутри кипит нераспознанная смесь тревоги, стыда и амбивалентного гнева.

Другим пластом выступает кильватер семейной истории. Если выражение эмоций ассоциировалось с наказанием или высмеиванием, формируется условный рефлекс «чувство=опасность». Память тела (sensory imprint) выдвигает вперёд холодность ещё до того, как кора успеет оценить обстановку. Подросток экономит энергию, замораживая мимику — аналог энерго-сберегающего режима в смартфоне.

Описанные факторы редко живут порознь. Физиология, социальные сценарии и семейный фон складываются в матрёшку с неизменным ядром — потребностью в принятии. Лёд растапливается там, где присутствует уважение границ и диалог равных. Фразы «я рядом», «мне ценно твоё чувство» создают акустическое окно, пропускающее тепло к уставшему от штормов подростку.

Работа с подростковой холодностью начинает давать результат, когда взрослый принимает роль исследователя, а не судьи. Спокойный тон, конкретные вопросы, юмор без сарказма и совместная деятельность, где руки заняты, а глаза смотрелият в одну сторону, повышают шанс на восстановление связи. При такой конфигурации защитный панцирь постепенно превращается в гибкую броню, сквозь которую снова виден живой блеск.