Когда ребёнку исполняется три, внутренний календарь семьи словно сбивается. Прежний покладистый малыш выпрямляется, заявляет твёрдое «нет» и яростно отстаивает право на каждый шаг. Я, детский психолог, рассматриваю подобные перемены как естественный скачок развития самости.

В возрасте трёх лет формируется когнитивный узел «я сам». Отделение от родительского «мы» приводит к феномену эгодистонии — нестыковке прежней зависимости и свежей тяги к самостоятельности. Ребёнок чувствует внутренний раскол, эмоциональный фон становится полярным: восторг открытия сменяется бурей протеста. Одновременно стартует ускоренная энкультурация — освоение социальных норм через подражание и испытание границ.

Пиковая автономия

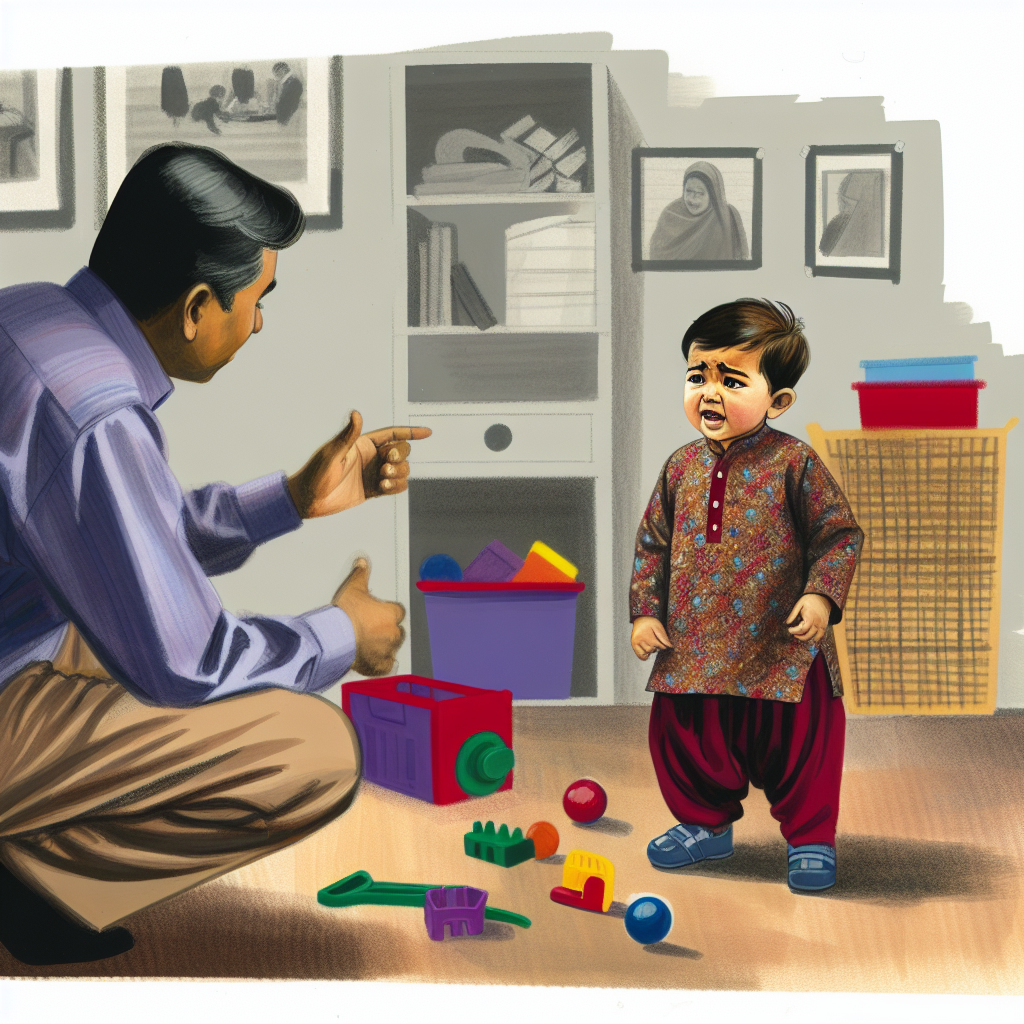

Классическая картина кризиса включает стремление диктовать сценарий дня, требование идентичности («мой стакан», «мой путь»), бурные сцены при вмешательстве взрослого. Нарушение новоявленной автономии вызывает адреналиновый всплеск, сравнимый с тревожной сиреной на подкорке. Каждый запрет воспринимается как угроза целостности.

Я советую родителям отличать истинный риск от символического. Нож в руке ребёнка — опасность, а выбор шапки — поле для эксперимента. Там, где физическая безопасность не под вопросом, целесообразно отдать инициативу. Автономия питается опытом, а не словами взрослых.

Понижение контроля сокращает напряжение у малыша, а одновременно у взрослых. Фрустрация превращается в исследовательский азарт, когда маленькому человеку предоставлен микрокосм посильных задач: застегнуть молнию, разложить ягоды, вымыть кисти после рисования.

Словарь родителя

Лингвистический ракурс помогает сгладить пики протеста. Вместо приказа «одень куртку» я предлагаю альтернативу: «ты выбираешь жёлтую или зелёную?». Вопрос с ограниченным набором опций даёт ощущение власти и при этом сохраняет рамки. Приём известен как факультативный выбор.

Я исключаю частицы «не» и «нельзя» в ситуациях, где применима позитивная формулировка. «Ходи ногами» звучит продуктивнее, чем «не ползи». Подобная замена минимизирует конфликт, активируя фронтальную кору, а не лимбическую систему.

Короткие инструкции, паузы для отклика, контакт глаз — три опоры конструктивного диалога. Всякий раз, когда родитель удерживает паузу, ребёнок успевает обработать сигнал и принять решение собственными силами, уменьшая риск вспышки.

Ритуалы и границы

Регулярность движений успокаивает нервную систему не менее надёжно, чем знакомая колыбельная. Ритуал прощания у дверей детсада, вечерний «обзор достижений» перед сном, совместный счёт ступенек по пути домой — якоря предсказуемости. Когда расписание стабильно, количество неожиданных запретов уменьшается.

Границы остаются неизменными, даже если ребёнок протестует. Я проговариваю правило, возвращаюсь к нему спокойным тоном, предлагаю объятие после бурной сцены. Эмпатический отклик снижает уровень кортизола, а повторяемость формирует нейронный паттерн одобряемого поведения.

При затяжных истериках я прибегаю к технике «контейнирование»: фиксирую безопасное пространство, нахожусь рядом молча, держу эмоциональный сосуд, пока шторм стихает. Термин пришёл из психоанализа и описывает функцию взрослого психического контейнера, адсорбирующего избыток аффекта.

Через месяц структурной поддержки часто наблюдается феномен гибкой адаптивности: ребёнок способен принимать отложенные решения, переключаться между играми, терпеть фрустрацию без крика. Кризис не исчезает, он перетекает в новый уровень саморегуляции.

Поддерживая трёхлетку, родитель одновременно вкладывает ресурсы в собственную эластичность. Отношения напоминают танцевальную пару: партнёры меняют ведущего, сохраняя ритм. Когда взрослый отказывается от сверхконтроля, маленький человек получает шанс услышать внутренний метроном.

Кризис трёх лет завершится, как завершается гроза. Лужи на асфальте подсохнут, воздух насытиться свежестью, а чадо, вдохнув полной грудью, отправится к новым горизонтам развития.