Родитель сталкивается с парадоксом: попытка пресечь вредный ритуал мгновенно усиливает его. Запрет похож на яркий прожектор, освещающий сцену, где привычка получает аплодисменты внимания. Я приглашаю взглянуть глубже и услышать скрытое сообщение тела ребёнка.

Корень поведения

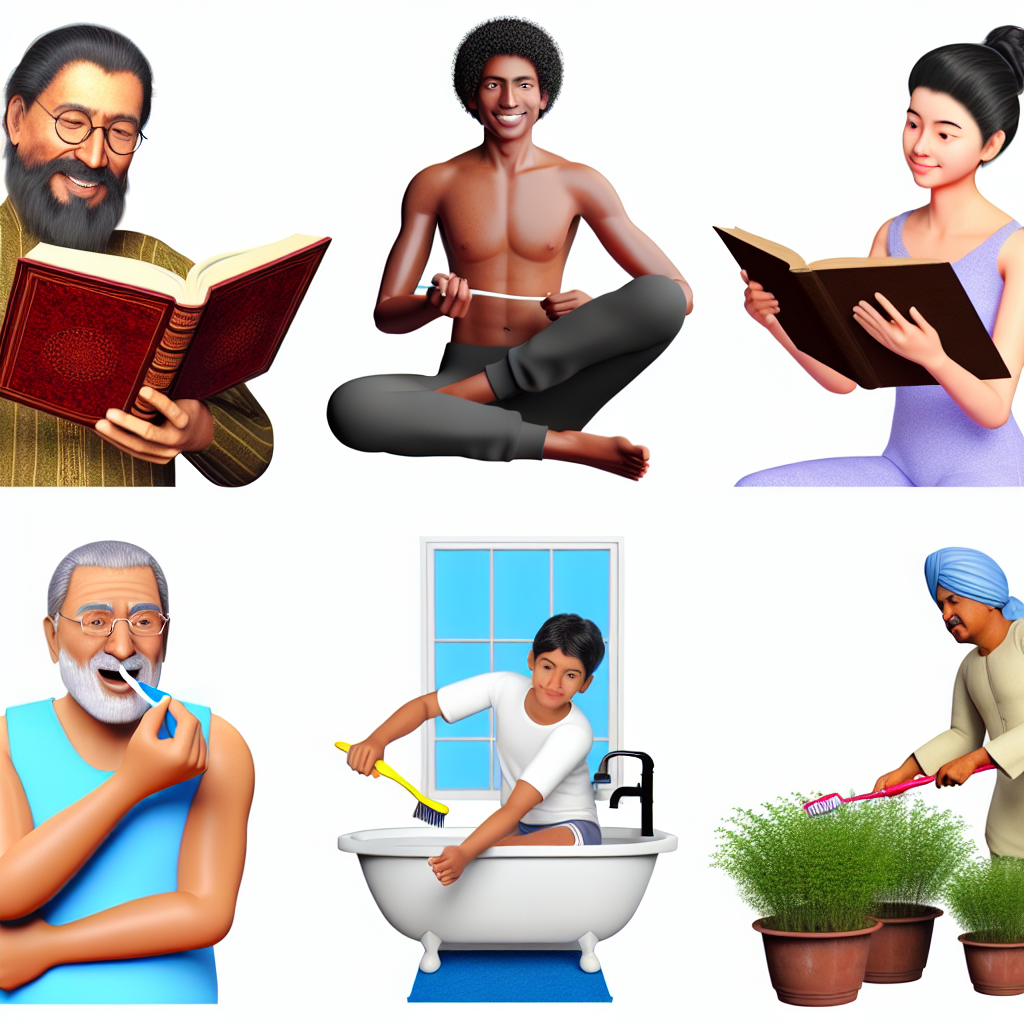

Привычка — мини-мостик к саморегуляции. В психофизиологии встречается термин «аутопластия» — самостимуляция кожи, волос, ногтей, помогающая разрядить внутреннее напряжение. Частый спутник аутопластии — фиджетинг, ритмичные покачивания ступней или пальцев. Подобные действия формируются в периоды сенсорной перегрузки, усталости, избыточной тревоги. Прямая критика в этот момент похожа на попытку остановить паровой котёл рукой: пар найдёт другой выход, нередко — более разрушительный.

Я наблюдаю, что устойчивые стереотипы поведения удерживаются триадой «тело — эмоция — контекст». Изменение одного компонента ослабляет всю конструкцию. Поэтому начинать стоит с диалога, а не с запрета. Спокойный тон, нейтральное описание факта: «Я вижу, ты сейчас грызёшь ногти». Такое зеркалирование даёт ребёнку шанс заметить свой жест, не испытывая стыда.

Домашняя микростратегия

1. Маркер «ранний звонок». Предлагаю родителям ввести условный сигнал — кабель-тай, браслет или стикер на запястье. При лёгком напряжении ребёнок трогает маркер, вспоминая заранее выбранное альтернативное действие: игрушку-антистресс, дыхательную технику «крылья бабочки», короткий стретчинг пальцев. Повторение закрепляет новую нейронную дорожку.

2. «Вечер археолога». За ужином семья вспоминает дневные моменты: «Что тебе помогло расслабиться?». Диналог превращается в раскопки: ищем триггер, обсуждаем ощущение после замены привычки. Подобный семейный ритуал формирует метапознание — умение наблюдать за собой как исследователь.

3. Сенсорный уголок. В углу комнаты размещается коробка с кинетическим песком, силиконовыми шариками, кусочками бересты. Разнообразная тактильная палитра снижает потребность грызть, щипать, ковырять.

Поддержка вне дома

Учитель или тренер информируется о выбранных домашних методах. Я советую родителям составить короткую карточку-памятку для взрослого из окружения: триггер, замена, фраза-поддержка. Согласованность снижает риск формирования двойных стандартов.

Если привычка сопровождается микроранками, подключаю дерматолога: наружные средства с пантенолом устраняют боль, убирают соматический стимул. Параллельно работаем над «рефреймингом образа тела»: ребёнок рисует свои руки до и после ухода привычки. Визуализация усиливает мотивацию.

Когда привычка связана с тревожностью, включаю технику «аутогенная капля». Ребёнок сосредотачивается на одной точке тела, наблюдает тепло, тяжесть, мягкую пульсацию. Две-три минуты подобной микромедитации снижают кортизол и повышают вариабельность сердечного ритма — надёжный индикатор эмоционального баланса.

Семейный лексикон — отдельный инструмент. Вместо фраз «Перестань, противно!» предлагаю нейропоэзию: короткие образы, сравнения, юмор. «Пальцы ищут оркестр? Давай дадим им барабаны из подушки». Игра переводит напряжение в творчество, снижая давление критики.

Срок закрепления новой модели обычно занимает шесть-восемь недель. Я поддерживаю семью еженедельной обратной связью: отмечаем минимальные сдвиги — один непрокушенный ноготок — и дарим ему статус победы. Принцип «микрорезультат — микрорадость» бодрит до финиша лучше длинных нотаций.

Завершаю частым вопросом родителей: «А если привычка вернётся?». Привычка — не враг, а маяк. Он вспыхнет при новой нагрузке, напомнив о старых стратегиях. В этот момент важно включить ранее освоенные инструменты без паники: сигнал, замена, ценность тела. Тогда маяк погаснет, а навык саморегуляции окрепнет сильнее прежнего.